Новый год и Рождество в картинах русских художников

Художник Александр Викторович Моравов родился 20 декабря 1878, умер 23 февраля 1951 года.

Друзьями его отца были Николай Николаевич Ге и Михаил Александрович Врубель; именно общение с ними помогло Александру понять, чем он хочет заниматься. Закончив частную художественную школу Н. И. Мурашко в Киеве, в 1897 году Моравов поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, и до 1902 года учился у Абрама Ефимовича Архипова, Николая Алексеевича Касаткина, Алексея Михайловича Корина. Завершив натурный класс, поступил в только что открытую при училище мастерскую Валентина Александровича Серова.

Его правдивые, эмоциональные исторические картины и отображающие крестьянский быт полотна, характеризующие человека через его окружение, часто выставлялись на отечественных и зарубежных вернисажах, охотно приобретали музеи. В работах советского периода А. В. Моравов показал новый быт деревни, созидательный труд в колхозе и на Волховстрое.

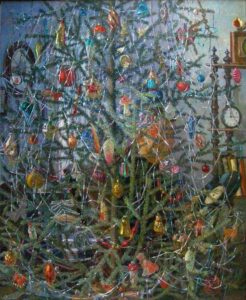

Картина «Рождественская ёлка» написана в 1921 году.

Александр Викторович показал часть истории России и зимних праздников: в 1921 году украшать ёлки ещё не запретили, но Рождество уже считалось пережитком прошлого. Возле нарядной, погружённой в загадочную предпраздничную тень (создаваемую уютной лампой) ёлки, собрались вокруг стола за вечерним чтением все члены семьи…

Интересности собирает – Татьяна Белоусова

Новый год и Рождество в картинах русских художников

Художник-живописец Алексей Михайлович Корин родился 16 марта 1865, умер 13 февраля 1923 года.

1875–1876 годы провёл в школе при иконописных мастерских Троице-Сергиевой лавры. В 1876–1877 – вопреки воле отца, обучался в Москве в иконописной мастерской художника, иконописца, академика Императорской академии художеств Валерия Вячеславовича Шокорева. В 1889 году окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества (его учили братья Сорокины, Василий Григорьевич Перов, Илларион Михайлович Прянишников, Владимир Егорович Маковский, Василий Дмитриевич Поленов).

В 1889 году за картину «После обедни» награждён большой серебряной медалью и получил звание классного художника.

С 1885 года участвовал в выставках художественного кружка «Среда» Московского общества любителей художеств (МОЛХ).

В 1890 году удостоен второй премии МОЛХ, а в 1891 и 1892 – первых премий за портреты. В 1892 году написал картину «Больной художник», которую высоко оценили известные живописцы (среди них был Илья Ефимович Репин), а Павел Михайлович Третьяков купил для своей коллекции. В 1911–1912 годах выполнил роспись собора – памятника Александру Невскому в Софии, реставрировал иконопись и фрески Троице-Сергиевой лавры. В 1911 – экспонировал свои картины на Всемирной выставке

в Риме.

В многочисленных портретах, пейзажах, жанровых композициях Алексея Михайловича очень много душевности и обаяния. Персонажи его бытовых произведений – реальные люди из его окружения (к примеру, дедушка Николай Илларионович

в картине «За чайком»).

Картина «Рождественская ёлка» написана в 1910 году.

Поздний вечер, канун Рождества. При камерном, завораживающем свете настольной лампы и лампадки перед иконами –

в богатом доме (в то время праздник с ёлкой могли позволить себе только состоятельные люди) уже установили новогоднюю красавицу, и аккуратно одетая девушка-служанка начала развешивать игрушки. Утром уютная, богато обставленная

комната наполнится светом, который усилит белый пушистый снег, и восторженными возгласами детей, которые увидят настоящее чудо…

Интересности собирает – Татьяна Белоусова

Новый год и Рождество в картинах русских художников

Художник Сергей Васильевич Досекин родился 11 января 1869, умер в 1916 году. В качестве вольного слушателя с 1887

по 1894 год посещал Императорскую академию искусств. Жил и работал в Москве. 1896 году ему присвоено звание классного художника 3-й степени. Член Товарищества передвижных художественных выставок. Его творчество не особенно известно, потому что все успехи затмевал старший брат, известный импрессионист, передвижник, учредитель «Союза русских художников», Николай Васильевич.

Картина «Подготовка к Рождеству» написана в 1896 году.

В уютной комнате дети, вместе с дедушкой, предвкушая радостный праздник, увлечённо заняты созданием ёлочных украшений. Старших детей уже вовсю захватил творческий процесс (например, девочка на переднем плане сидит к нам спиной, но мы ощущаем, с каким воодушевлением она делает гирлянду из цветных колец), а мальчик помладше ждёт указаний от дедушки. Это самые яркие и драгоценные минуты семейного общения.

Интересности собирает – Татьяна Белоусова

Новый год и Рождество в цитатах русских писателей

📖 Борис Леонидович Пастернак

Снег идёт

Словно с видом чудака,

С верхней лестничной площадки,

Крадучись, играя в прятки,

Сходит небо с чердака.

Потому что жизнь не ждёт.

Не оглянешься − и святки.

Только промежуток краткий,

Смотришь, там и новый год.

1957 год

Интересности собирает – Татьяна Белоусова

Новый год и Рождество в картинах русских художников

Художник Николай Николаевич Жуков родился 2 декабря 1908 в Москве, умер 24 сентября 1973 года. Начальное рисовальное образование получил в Нижегородском художественно-промышленном техникуме. В 1930 году окончил Саратовский художественно-промышленный техникум (ныне Саратовское художественное училище имени А. П. Боголюбова). В этом же году призван в армию. Служил в кавалерии на Кавказе, затем сверхсрочную – в Челябинске.

После демобилизации переехал в Москву. Первое время выполнял самые разные заказы типографий и книжных издательств: от эскизов фантиков для конфет до обложек журналов и рекламных плакатов. Одной из первых его работ – было оформление пачки папирос «Казбек».

Удивительный факт из его биографии. 1935 году в Лондоне состоялся анонимный конкурс на лучший рекламный плакат компании «Интурист». Когда вскрыли конверты с именами победителей – оказалось, что четыре из пяти работ Жукова заняли первое место.

В первые месяцы Великой Отечественной войны Николай Жуков ушёл на фронт, служил солдатом в артиллерии, его рисунки публиковались в армейской газете Калининского фронта «На разгром врага»; только за первые четыре месяца – он выполнил более ста рисунков.

Творчество Николая Николаевича Жукова изобилует военной тематикой. Но самой его любимой была детская тема. Его называли мастером молниеносного рисунка, потому что он за минуту мог запечатлеть на бумаге эмоции маленького человека – эти рисунки украшали открытки конверты, печатались в журнале «Мурзилка». Его иллюстрации украшают многие книги.

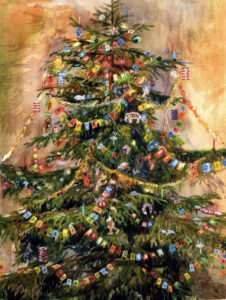

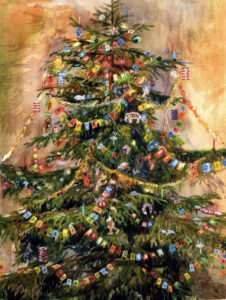

Картина «Ёлка в нашей гостиной» написана в 1950-е годы.

Главные украшения этой пушистой живой новогодней ёлки – флажки, на которых читаются имена, скорее всего, членов большой семьи и их близких родственников; хочется думать, что в самую главную ночь года они все собрались за праздничным столом в этой гостиной…

Интересности собирает – Татьяна Белоусова

Новый год и Рождество в картинах русских художников

Художник Олег Дмитриевич Коровин родился 29 октября 1915 в городе Екатеринбурге, умер 19 февраля 2002 года. Окончил в 1936 году Пермское художественное училище. Прошёл всю Великую Отечественную войну, демобилизован в августе 1945 года лейтенантом. Когда наступил мир – работал в книжных издательствах: в Екатеринбурге, а с 1972 года в Перми; сотрудничал с издательствами «Детская литература», «Московский рабочий», «Молодая гвардия», и другими. Участвовал в международных, республиканских, зональных, областных, городских художественных выставках.

Иллюстратор множества книг – в разной технике. Самые лучшие его работы: вышедший в 1952 году сборник уральских сказов «Малахитовая шкатулка» Павла Петровича Бажова, которую иллюстрировал вместе с В. Васильевым, А. Кудриным

и Ю. Ивановым; и юбилейное издание поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Полтава» (1984 года). Мастер станковой графики: создавал портреты, интерьеры, пейзажи и исторические композиции Самая яркая его работа – историческая сюита «Сибирский тракт».

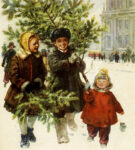

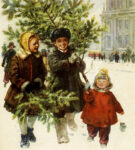

Картина «Скоро ёлка!» написана в 1954 году.

Счастливые, просто, но тепло одетые дети, предвкушая самый яркий праздник года, несут домой только что купленные пушистую ёлочку и хвойные ветки. Эту картину можно рассматривать бесконечно. От неё веет нереальным душевным теплом, радостью, и пушистым, чуть морозным, городским спокойным днём.

Интересности собирает – Татьяна Белоусова

Новый год и Рождество в цитатах русских писателей

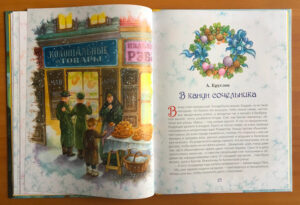

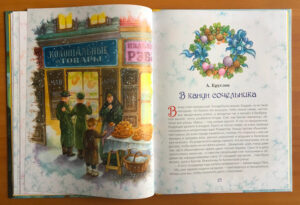

📖 Вечер стоял прекрасный. Погода была свежая, бодрая, но не такая холодная, что «боязно нос высунуть». Небо тёмно-синее, чистое, всё звёздочками усеяно, а звёздочки так и мигают в безбрежной высоте, точно улыбаются оттуда. Снег, как белою скатертью, обтянул все улицы. Идёшь − под ногами хрустит. И что-то праздничное, бодрящее разлито в воздухе, будто не только люди, но и вся природа напряжённо и нетерпеливо ждёт Рождества. Улицы против обыкновения людны, во всём городе оживлённо, потому что открылась мясная ярмарка и продажа ёлок, разных украшений и игрушек в балаганах уже началась. Из уезда много народу наехало: кто за покупками, кто за детьми, чтобы взять их на святки домой… Движение, шум, говор даже там, где в обыкновенное время царит полная тишина. Сани то и дело проносились мимо нас, со свистом прорезывая снег полозьями и обдавая нас изредка комьями снега. От лошадей пар валил… Нам было весело, шутя и болтая, бежали мы по Копленской улице…

Александр Васильевич Круглов

Рассказ «В канун Сочельника»,

написан в 1885 году

Интересности собирает – Татьяна Белоусова

Новый год и Рождество в картинах русских художников

Художник Елена Анатольевна Лобова родилась в 1974 году в городе Калачинске Омской области. В 1997 году окончила факультет изобразительных искусств Омского государственного педагогического университета. В 1997–2010 годах служила в УВД по Омской области. Сейчас – фрилансер, художник-пейзажист. Участвовала в выставках в Омске, в Москве. В июне 2013 года состоялась её первая персональная выставка.

Пишет в стиле реализм – пейзажи, портреты, натюрморты; увлекается флористической живописью (запечатлевает на холсте цветы, насекомых, бабочек).

Картина «Новый год», масло, 40 х 60 см, написана в 2013 году.

Пушистый рыжий кот сидит на белоснежном подоконнике, на котором лежат такие же яркие, аппетитные мандарины, и, наслаждаясь видом: сверкающей огнями ёлкой, птицами и снегом, – ждёт хозяев. Елена Анатольевна просит нас остановиться и вспомнить, как хорошо и радостно дома, где нас любят такими, какие мы есть…

Интересности собирает – Татьяна Белоусова

Новый год и Рождество в картинах русских художников

Филипп Вячеславович Кубарев родился в Москве в 1969 году. В 1987 окончил среднюю художественную школу при Московском государственном художественном институте имени Василия Ивановича Сурикова. В 1991–1993 годах учился в Красноярском государственном художественном институте. Участник более ста всероссийских и московских выставок. Его произведения находятся во многих частных собраниях.

Тема картин Кубарева – СССР. Его непринуждённые очаровательные ностальгические работы выполнены в классическом стиле, но больше напоминают стиль наивной живописи – они спокойны, незамысловаты, просты.

Картина «Традиционный Новый год», масло, 50 x 60 см, написана в 2009 году.

Этот вкусный набор все советские люди обычно выставляли на свой новогодний стол. СССР безвозвратно ушёл. Но – новогодняя традиция ведь осталась…

Интересности собирает – Татьяна Белоусова

Новый год и Рождество в цитатах русских писателей

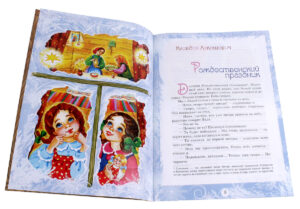

📖 …Папа наш был малоросс, и многие обряды совершались в угоду ему. Где-то далеко в маленьком хуторе Полтавской губернии жила его мать с сестрой и братом. И там они справляли свою украинскую вечерю и «кутью». Папа нам это рассказывал и очень любил этот обычай. Но в сером домике бабушки и дедушки тоже в Рождественский Сочельник всегда справлялась «кутья»… Как у них, так и у нас непременно бывал в этот вечер приглашён какой-нибудь одинокий гость или гостья: дедушкин сослуживец или папин товарищ, которому негде было встретить праздник. Справив «кутью», мы отправлялись ко Всенощной. Но мы с сестрой в волнении: ждём чего-то необычайного, радостного. Да и как не волноваться: ведь наступило Рождество. Может быть, будет ёлка… Какое детское сердце не забьётся радостью при этом воспоминании. Великий праздник Рождества, окружённый духовной поэзией, особенно понятен и близок ребёнку… Родился Божественный Младенец, и Ему хвала, слава и почести мира. Всё ликовало и радовалось. И в память Святого Младенца в эти дни светлых воспоминаний все дети должны веселиться и радоваться. Это их день, праздник невинного, чистого детства…

Клавдия Владимировна Лукашевич

Рассказ «Рождественский праздник»,

написан в 1913 году

Интересности собирает – Татьяна Белоусова

Новый год и Рождество в картинах русских художников

Александр Георгиевич Гуляев родился в Алтайском крае, в городе Рубцовске, в 1917 году, умер 22 июня 1995 в Санкт-Петербурге.

В 1937 году окончил Ташкентское художественное училище. В этом же году поступил на факультет живописи Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры.

В 1941 – ушёл добровольцем на фронт. Участвовал в обороне Ленинграда. В 1943 его демобилизовали из-за ранения.

Возобновил обучение; вместе с институтом 1944 году возвратился в Ленинград, и в 1946 году окончил институт при мастерской А. Осмёркина – стал художником живописи.

Постоянный участник ленинградских, а также республиканских и всесоюзных художественных выставок (впервые участвовал в выставке в 1940 году).

Писал жанровые, историко-революционные, батальные картины, портреты, пейзажи, натурные этюды. На рубеже 80-х и 90-х годов его работы, в составе экспозиций произведений ленинградских художников, были представлены европейским зрителям в ряде зарубежных выставок.

Произведения Гуляева украшают музеи и частные собрания России, Японии, Франции, США и других стран.

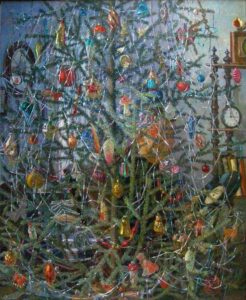

Картина «Новый год» написана в 1967 году.

Домашняя предновогодняя умиротворённая радостная атмосфера. Дети сосредоточены и очень довольны – потому что вовлечены мамой в отшлифованный годами ритуал украшения ёлки. Счастливый отец, занимаясь своей взятой на праздники работой, периодически поглядывает на них…

Интересности собирает – Татьяна Белоусова

Новый год и Рождество в картинах русских художников

Егор Николаевич Зайцев родился в 1967 году в городе Орле. В 1986 году окончил Московское академическое училище памяти 1905 года, в 1994 – Московский государственный академический художественный институт имени Василия Ивановича Сурикова (мастерскую Вячеслава Юрьевича Забелина). В 1995–2002 годах работал в творческой мастерской народных художников СССР Алексея и Сергея Петровичей Ткачёвых, обосновавшуюся в Российской академии художеств. В 1999 году участвовал в росписи московского храма Христа Спасителя. Самые важные его персональные выставки состоялись в 2000 году – в ЦДХ «Оптина Пустынь» и в ЦДХ «Родина».

Главные мотивы творчества Зайцева – исторические вещи, городские и сельские пейзажи. Его картины бытового жанра отличает неповторимая душевная камерная интонация.

Картина «Рождественская ёлка», холст, масло; 104 х 100 см; написана в 1996 году.

Старенькая бабушка заботливо, бережно подготавливает игрушки, собираясь наряжать новогоднюю ёлку. Посмотрев на окружающие её вещи, мы понимаем, что она живёт одна, но на новогодние праздники к ней приедут дети и внуки, и небольшая, уютная комната наполнится смехом и весельем…

Интересности собирает – Татьяна Белоусова

Новый год и Рождество в цитатах русских писателей

📖 Константин Дмитриевич Бальмонт

К зиме

Лес совсем уж стал сквозистый,

Редки в нём листы.

Скоро будет снег пушистый

Падать с высоты.

Опушит нам окна наши,

В детской и везде.

Загорятся звёзды краше,

Лёд прильнёт к воде.

На коньках начнём кататься

Мы на звонком льду.

Будет смех наш раздаваться

В парке на пруду.

А в затишье комнат − прятки,

В чёт и нечет – счёт.

А потом настанут Святки,

Снова Новый год.

1905 год

Новый год и Рождество в картинах русских художников

Светлана Михайловна Шамшурина родилась в Москве в 1985 году, обучалась живописи у московских художников. Свободный художник, тяготеющий по стилистике к импрессионизму и экспрессионизму. Главное место в её творчестве занимает книжная и стоковая иллюстрация; но занятие яркой, эмоциональной живописью масляными красками – по-прежнему одно из самых любимых.

Лауреат многих международных конкурсов живописи (особо необходимо отметить первое место в Российской неделе искусств в номинации «Архитектурная живопись» 2016 года и диплом первой степени победителя межрегионального конкурса «Скопа – птица» Приокско-Террасного заповедника им. М. Заболотского в 2018 году). Была участницей более 50 выставок, которые прошли в разных городах России, на Кипре, в Италии. Организовала 2 персональных выставки. Имеет публикации в каталогах и журналах.

Картина «Кот под ёлкой» (холст, масло, 40 х 50) написана в 2018 году.

Рыже-белый длинношёрстный кот внимательно разглядывает разноцветные стеклянные шарики на небольшой пушистой ёлке. Скорее всего, квартирка небольшая, раз для ёлочки нашлось место только на холодном подоконнике (стекло затуманено морозом, сквозь него видны праздничные огоньки). Но понятно, что хозяева очень любят своего милого любопытного питомца и новогодний праздник.

Интересности собирает – Татьяна Белоусова

Новый год и Рождество в картинах русских художников

Наталия Виллоне родилась в 1970 году в городе Орле. Окончила Орловское художественное училище по специальности «театральный дизайн». Но рисовать научилась на фабрике жостовских подносов, у старого мастера Виктора Арсентьевича. Затем работала на разных фабриках по росписи, делала много на заказ. В 2001 году иммигрировала в Америку; живёт в данное время в городе Сиэтле. И начала рисовать простые русские сюжеты. С рождением дочери – к ним добавились темы детства. Участвовала во многих выставках в Сиэтле, публикуется в блогах и журналах. В 2011 году принимала участие в Рождественской выставке наивного искусства во Франции, возле Парижа.

Картина «Предновогоднее метро» написана в 2005 году.

Люди едут домой. С праздничным или с задумчивым настроением; с покупками к праздничному столу; с подарками, мандаринами, с ёлкой…

Интересности собирает – Татьяна Белоусова

Новый год и Рождество в цитатах русских писателей

📖 …С Новым годом! С Новым годом! И все веселы и рады его рождению.

Он родился ровно в полночь! Когда старый год − седой, дряхлый старикашка − укладывается спать в тёмный архив истории, тогда Новый год только, только что открывает свои младенческие глаза и на весь мир смотрит с улыбкой.

И все ему рады, веселы, счастливы и довольны. Все поздравляют друг друга, все говорят: «С Новым годом! С Новым годом!»

Он родится при громе музыки, при ярком свете ламп и канделябр. Пробки хлопают! Вино льётся в бокалы, и всем весело, все чокаются бокалами и говорят:

−С Новым годом! С Новым годом!

А утром, когда румяное, морозное солнце Нового года заблестит миллионами бриллиантовых искорок на тротуарах, домах, лошадях, вывесках, деревьях; когда розовый нарядный дым полетит из всех труб, а розовый пар из всех морд и ртов, − тогда весь город засуетится, забегает. Заскрипят, покатятся кареты во все стороны, полетят санки, завизжат полозья на лощёном снегу. Все поедут, побегут друг к другу поздравлять с рождением Нового года…

Николай Петрович Вагнер

Рассказ «Новый год»,

написан в 1872 году

Интересности собирает – Татьяна Белоусова

Новый год и Рождество в картинах русских художников

Инна Алексеевна Широкова родилась 1 июня 1937 года.

Окончила Горьковское художественное училище. Работала в Кировских художественно-производственных мастерских, неоднократно выставляла свои картины (первой была выставка «Кировские художники – XXII съезду КПСС»). С 1986 года – член Союза художников СССР. В 1987 получила звание «Заслуженный художник РСФСР», в 2004 – награждена дипломом академии художеств.

В 2017 году прекратила творческую деятельность.

Писала картины во многих жанрах: анималистика, натюрморт, жанровая картина, портрет, обнажённая натура.

Картина «Ёлка», холст, масло, написана в 1937 году.

Встретив Новый год за уютным и душевным семейным столом, – многие одеваются потеплее, не забывают про карнавальные атрибуты и про бенгальские огни, и идут гулять на площади, к городским ёлкам, где продолжают веселье с незнакомыми, но такими же жизнерадостными, компанейскими людьми….

Интересности собирает – Татьяна Белоусова

Новый год и Рождество в картинах русских художников

Татьяна Алексеевна Еремина родилась 17 декабря 1912, умерла 2 августа 1995 года. Заслуженный художник РСФСР, график, плакатист, художник книги. Окончила Московское областное художественное педагогическое училище (1927–1931) и Московский художественный институт (1931–1938). Работала художником-плакатистом; с издательствами «Детгиз», «Детский мир», «Детская литература»; рисовала для журнала «Мурзилка».

Самая любимая тема работ Татьяны Алексеевны – здоровые, счастливые люди и дети, в обстановке, оттеняющей и подчёркивающей их характеры и занятия…

Картина «Новогодние хлопоты», написана в 1953 году.

Простая, но позитивная и живая. Все её герои в ожидании праздника спешат купить подарки и всяческие мелочи. Еремина изобразила на переднем плане маму с дочкой (мама несёт коробочку, скорее всего, с новыми ёлочными игрушками, а дочь прижимает к себе Деда Мороза); чуть правее мы видим мужчину с ёлкой и двоих детей с коробочками (мальчик – курсант военного училища, уже приехал домой на каникулы); а на заднем плане – ярко украшенные витрины, товары в которых разглядывают мамы и папы с детьми.

Интересности собирает – Татьяна Белоусова

Новый год и Рождество в цитатах русских писателей

📖 …Я представлял себе Новый год в большой шапке-ушанке и в валенках. Как на новогодней открытке. В двенадцать часов он стучится в дверь. И его все встречают. Все обнимаются с ним, хлопают по плечу Новый год и говорят: «Наконец-то приехал!» Он вытаскивает из мешка подарки, всё дарит, кому что надо, и говорит: «Я спешу. Меня ждут в других квартирах». Все провожают его до угла, потом возвращаются и идут спать. Вот так представлял я себе Новый год…

Виктор Владимирович Голявкин

Рассказ «Как я встречал Новый год»,

написан в 1963 году

Интересности собирает – Татьяна Белоусова

Новый год и Рождество в картинах русских художников

Александр Леонидович Дудин родился 6 мая 1953 года. Окончил Горьковское училище, а в 1979 году − художественный факультет ВГИКа. По настоящее время преподаёт живопись и рисунок в родном вузе (профессор).

В основном создаёт иллюстрации, а станковой живописью и графикой занимался в свободное время (его иллюстрации – украшают издания журналов и книг, например, «Роман-газеты», обложки серии «Библиотека приключений»).

Участник большого количества выставок в нашей стране и за рубежом. Его работы находятся в частных коллекциях России, Австрии, Великобритании, Италии и других стран.

Его картины (в различных жанрах живописи: пейзаж, натюрморт, портрет, анималистика и пр.), в которых каждая деталь имеет смысл и нет ничего лишнего, отличаются изящной простотой.

Картина «Ёлка, 1953 год».

На первом плане – обильно, богато украшенная дождиком и стеклянными игрушками живая ёлка. Сквозь ветви мы видим стеллаж с будильником и книгами, настенные часы, проигрыватель и хозяина квартиры, собирающегося поставить пластинку. Произведение изящно и чутко передаёт атмосферу простого советского Нового года. Какая уютная ностальгия!..

Интересности собирает – Татьяна Белоусова